(8) 冒泡、插入、选择排序

GESP C++四级官方考试大纲中,共有11条考点,本文针对第8条考点进行分析介绍。

Tip

(8)掌握排序算法中的冒泡排序、插入排序、选择排序的算法思想、排序步骤及代码实现。

四级其他考点回顾:

Tip

下面分别介绍三种经典的内排序算法——冒泡排序、插入排序和选择排序的核心思想、具体步骤及其 C++ 代码实现。

一、冒泡排序(Bubble Sort)

冒泡排序(bubble sort)通过连续地比较与交换相邻元素实现排序。这个过程就像气泡从底部升到顶部一样,因此得名冒泡排序。

1.1 算法思想

“相邻两两比较,大的往后冒”

🎯 思想要点:

- 每轮从前往后扫描,比较相邻元素。

- 如果前面的数大于后面的,就交换。

- 一轮结束后,最大值沉到末尾。

- 重复 n-1 轮,直到全部有序。

- 可设置“是否发生交换”的标志位,优化提前结束。

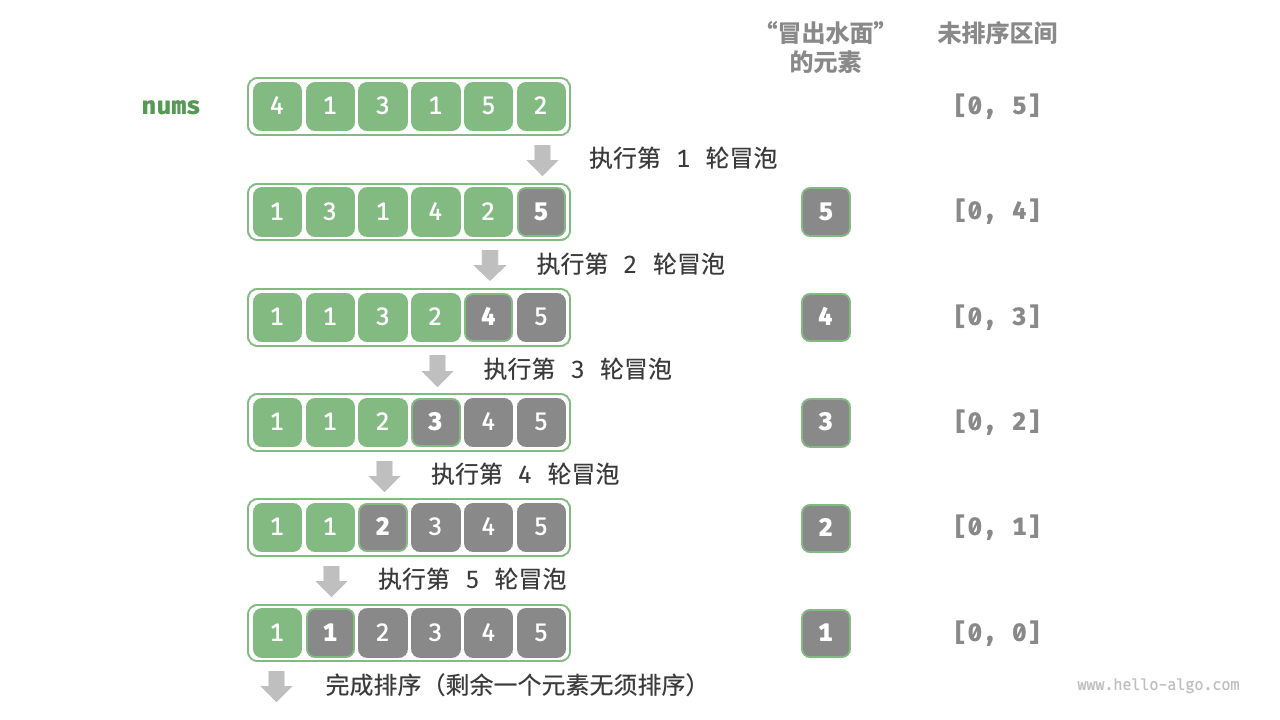

1.2 算法流程

- 外层循环从数组首位开始,控制趟数,共需 n−1 趟(n 为元素个数)。

- 内层循环在未排序区间内([0, n−i−1])依次比较相邻元素,若前者 > 后者,则交换。

- 重复直到整个序列有序。

1.2.1 流程示意

Tip

图片来自开源书籍:《Hello,算法》

1.3 时间复杂度

- 最优 ,当序列已经有序时,只需一趟即可(可加标志位提前退出)。

- 平均/最差均为 。

1.4 空间复杂度

- ,仅需要常数个辅助变量(交换时的临时变量)。

- 属于原地排序算法。

1.5 代码示例

#include <iostream>

#include <vector>

using namespace std;

// 冒泡排序函数

void bubbleSort(vector<int>& a) {

int n = a.size();

// 外层循环控制排序轮数,n-1轮

for (int i = 0; i < n - 1; ++i) {

// 设置标志位,用于优化:如果一轮中没有发生交换,则数组已经有序

bool swapped = false;

// 内层循环进行相邻元素比较,每轮将最大值冒泡到末尾

for (int j = 0; j < n - i - 1; ++j) {

// 如果前一个元素大于后一个元素,则交换

if (a[j] > a[j + 1]) {

swap(a[j], a[j + 1]);

swapped = true; // 发生交换,设置标志位

}

}

// 如果没有发生交换,说明数组已经有序,提前退出

if (!swapped) break;

}

}

int main() {

// 测试用例

vector<int> arr = {4, 1, 3, 1, 5, 2};

// 调用冒泡排序函数

bubbleSort(arr);

// 打印排序后的数组

for (int num : arr) cout << num << " ";

return 0;

}输出结果:

1 1 2 3 4 51.5.1 冒泡排序执行过程演示

初始数组:

[4, 1, 3, 1, 5, 2]第1轮(将最大数“冒”到最后):

- 比较 4 和 1 → 交换 →

[1, 4, 3, 1, 5, 2] - 比较 4 和 3 → 交换 →

[1, 3, 4, 1, 5, 2] - 比较 4 和 1 → 交换 →

[1, 3, 1, 4, 5, 2] - 比较 4 和 5 → 无交换

- 比较 5 和 2 → 交换 →

[1, 3, 1, 4, 2, 5]

第2轮(次大数冒到倒数第二):

- 比较 1 和 3 → 无交换

- 比较 3 和 1 → 交换 →

[1, 1, 3, 4, 2, 5] - 比较 3 和 4 → 无交换

- 比较 4 和 2 → 交换 →

[1, 1, 3, 2, 4, 5]

第3轮:

- 比较 1 和 1 → 无交换

- 比较 1 和 3 → 无交换

- 比较 3 和 2 → 交换 →

[1, 1, 2, 3, 4, 5]

第4轮:

- 比较 1 和 1 → 无交换

- 比较 1 和 2 → 无交换

第5轮:

- 比较 1 和 1 → 无交换

✅ 最终结果:[1, 1, 2, 3, 4, 5]

可视化运行:

1.6 小结

| 特性 | 说明 |

|---|---|

| 时间复杂度 | 最优: - 数组已经有序平均:最差: - 数组完全逆序 |

| 空间复杂度 | - 只需要常数个临时变量 |

| 稳定性 | 稳定 - 相等元素相对位置不变 |

| 原地排序 | 是 - 不需要额外空间 |

| 适用场景 | 1. 数据规模较小2. 数据接近有序3. 需要稳定排序4. 代码简单易实现 |

| 优化方案 | 1. 添加标志位提前结束2. 记录最后交换位置3. 双向冒泡 |

| 缺点 | 1. 大规模数据效率低2. 交换次数较多 |

二、插入排序(Insertion Sort)

插入排序(insertion sort)是一种简单的排序算法,它的工作原理与手动整理一副牌的过程非常相似。

2.1 算法思想

“构建有序区,把当前元素插入到前面合适的位置”

🎯 思想要点:

- 把数组分成 有序区 和 无序区。

- 初始有序区是第一个元素。

- 每次从无序区取一个数,从后往前比较插入到有序区。

- 插入过程中,遇到比当前元素大的,统统右移。

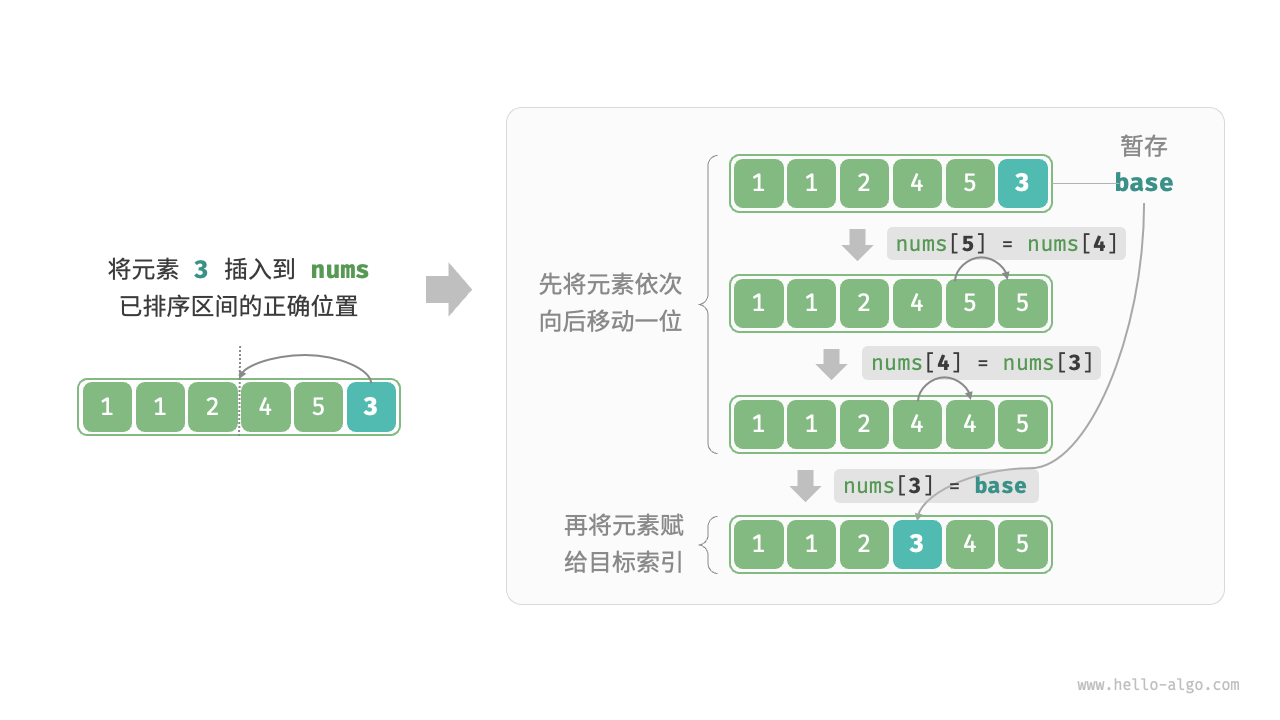

2.2 算法流程

- 初始时,已排序区间为第 0 个元素。

- 从索引 1 开始,取出

key = a[i],在[0, i-1]中从后向前扫描,所有大于key的元素依次右移一位。 - 将

key插入到空出的位置。 - 重复直至末尾。

2.2.1 流程示意

Tip

图片来自开源书籍:《Hello,算法》

2.3 时间复杂度

- 最优 ,当序列已近乎有序,仅需简单比较。

- 平均/最差均为 。

2.4 空间复杂度

- ,只需要一个临时变量存储 key 值。

- 属于原地排序算法。

- 不需要额外的辅助空间。

2.5 代码示例

#include <iostream>

#include <vector>

using namespace std;

// 插入排序函数,参数为待排序的整型向量的引用

void insertionSort(vector<int>& a) {

// 获取数组长度

int n = a.size();

// 从第二个元素开始遍历,因为第一个元素可以视为已排序

for (int i = 1; i < n; ++i) {

// 保存当前要插入的元素

int key = a[i];

// j指向已排序区间的最后一个元素

int j = i - 1;

// 从后向前扫描已排序区间,将所有大于key的元素都向后移动一位

while (j >= 0 && a[j] > key) {

// 元素后移

a[j + 1] = a[j];

// 继续向前扫描

--j;

}

// 找到key的正确插入位置,将key插入

a[j + 1] = key;

}

}

int main() {

// 创建测试数组

vector<int> arr = {4, 1, 3, 1, 5, 2};

// 调用插入排序函数

insertionSort(arr);

// 打印排序后的数组

for (int num : arr) cout << num << " ";

return 0;

}输出结果:

1 1 2 3 4 52.5.1 插入排序执行过程演示

初始数组:

[4, 1, 3, 1, 5, 2]第1步:插入 1:

- 1 < 4,向后移 →

[4, 4, 3, 1, 5, 2]→ 插入 →[1, 4, 3, 1, 5, 2]

第2步:插入 3:

- 3 < 4,向后移 →

[1, 4, 4, 1, 5, 2] - 3 > 1 → 插入 →

[1, 3, 4, 1, 5, 2]

第3步:插入 1:

- 1 < 4 →

[1, 3, 4, 4, 5, 2] - 1 < 3 →

[1, 3, 3, 4, 5, 2] - 1 == 1 → 插入 →

[1, 1, 3, 4, 5, 2]

第4步:插入 5(无需移动):

→ [1, 1, 3, 4, 5, 2]

第5步:插入 2:

- 2 < 5 →

[1, 1, 3, 4, 5, 5] - 2 < 4 →

[1, 1, 3, 4, 4, 5] - 2 < 3 →

[1, 1, 3, 3, 4, 5] - 插入 →

[1, 1, 2, 3, 4, 5]

✅ 最终结果:[1, 1, 2, 3, 4, 5]

可视化运行:

2.6 小结

| 特性 | 说明 |

|---|---|

| 时间复杂度 | 最优: - 数组已经有序平均:最差: - 数组完全逆序 |

| 空间复杂度 | - 只需要一个临时变量存储 key |

| 稳定性 | 稳定 - 相等元素相对位置不变 |

| 原地排序 | 是 - 不需要额外空间 |

| 适用场景 | 1. 数据规模较小2. 数据接近有序3. 需要稳定排序4. 代码简单易实现 |

| 优化方案 | 1. 二分查找插入位置2. 缩小有序区间扫描范围3. Shell 排序改进 |

| 优点 | 1. 稳定排序2. 适合小规模数据3. 对近乎有序数据效率高 |

| 缺点 | 1. 大规模数据效率低2. 元素移动次数较多 |

三、选择排序(Selection Sort)

选择排序(selection sort)的工作原理非常简单:开启一个循环,每轮从未排序区间选择最小的元素,将其放到已排序区间的末尾。

3.1 算法思想

“每轮选择最小值,放到最前面”

🎯 思想要点:

- 将数组分成已排序区和未排序区。

- 每轮在未排序区中找到最小元素。

- 与未排序区起始元素交换,扩展已排序区。

- 不管顺序如何,总是 n-1 轮比较+交换。

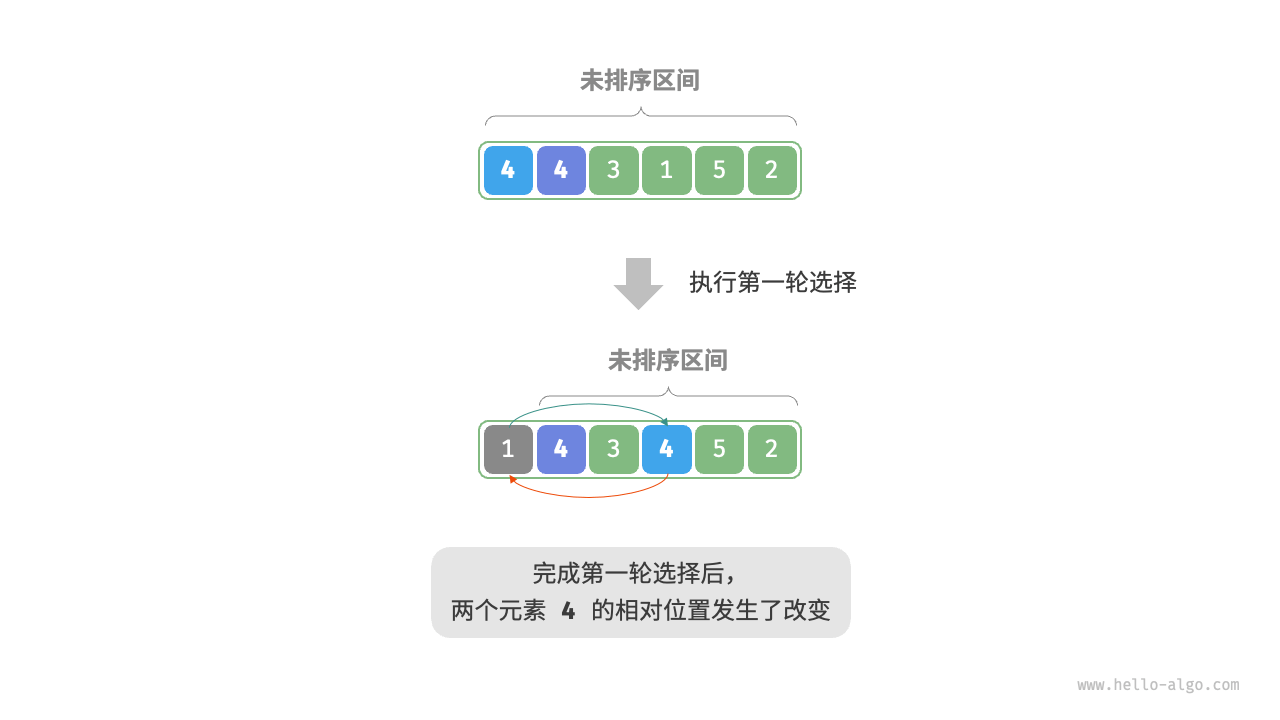

⚠️ 注意:

Warning

与冒泡不同,它是先“找”再交换,而不是每次都交换。

3.2 算法流程

选择排序的具体执行流程如下:

初始化已排序和未排序区间

- 将数组分成两个区间:已排序区间

[0, i-1]和未排序区间[i, n-1] - 初始时已排序区间为空,未排序区间为整个数组

- 将数组分成两个区间:已排序区间

外层循环遍历未排序区间

- 循环变量 i 从 0 到 n-2

- i 表示当前已排序区间的末尾位置

- 每轮循环会将一个最小值放到已排序区间末尾

内层循环寻找最小值

- 在未排序区间

[i, n-1]中扫描 - 用变量 minIdx 记录当前找到的最小值的索引

- 初始时 minIdx = i

- 遍历比较每个元素与 minIdx 位置的元素

- 若发现更小的元素则更新 minIdx

- 在未排序区间

交换操作

- 如果找到的最小值索引 minIdx 不等于 i

- 则将 a[i] 与 a[minIdx] 交换位置

- 这样最小值就被放到了已排序区间的末尾

重复执行直到结束

- 重复步骤 2-4,直到整个数组有序

- 总共需要 n-1 轮操作

- 每轮都会将一个最小值放到正确位置

⚠️ 注意:

Warning

选择排序是不稳定的,如图所示:

图片来自开源书籍:《Hello,算法》

3.3 时间复杂度

- 无论初始状态,始终需要 次比较,都是 。

3.4 空间复杂度

- ,只需要一个变量记录最小值索引。

- 属于原地排序算法。

- 不需要额外的辅助空间。

3.5 代码示例

#include <iostream>

#include <vector>

using namespace std;

// 选择排序函数

void selectionSort(vector<int>& a) {

int n = a.size();

// 外层循环,i表示已排序区间的末尾

for (int i = 0; i < n - 1; ++i) {

// minIdx记录未排序区间中最小元素的索引

int minIdx = i;

// 内层循环在未排序区间[i+1, n-1]中寻找最小元素

for (int j = i + 1; j < n; ++j) {

// 如果找到更小的元素,更新minIdx

if (a[j] < a[minIdx]) {

minIdx = j;

}

}

// 如果找到的最小元素不是当前位置,则交换

if (minIdx != i) swap(a[i], a[minIdx]);

}

}

int main() {

// 测试用例

vector<int> arr = {4, 1, 3, 1, 5, 2};

// 调用选择排序函数

selectionSort(arr);

// 打印排序后的数组

for (int num : arr) cout << num << " ";

return 0;

}输出结果:

1 1 2 3 4 53.5.1 选择排序流程示意

初始数组:

[4, 1, 3, 1, 5, 2]第1轮:

选最小(1)与 4 交换 → [1, 4, 3, 1, 5, 2]

第2轮:

选最小(1)与 4 交换 → [1, 1, 3, 4, 5, 2]

第3轮:

选最小(2)与 3 交换 → [1, 1, 2, 4, 5, 3]

第4轮:

选最小(3)与 4 交换 → [1, 1, 2, 3, 5, 4]

第5轮:

选最小(4)与 5 交换 → [1, 1, 2, 3, 4, 5]

✅ 最终结果:[1, 1, 2, 3, 4, 5]

可视化运行:

3.6 小结

| 特性 | 说明 |

|---|---|

| 时间复杂度 | 最优/平均/最差均为 |

| 空间复杂度 | - 只需要一个变量记录最小值索引 |

| 稳定性 | 不稳定 - 可能改变相等元素的相对位置 |

| 原地排序 | 是 - 不需要额外空间 |

| 适用场景 | 1. 数据规模较小2. 对稳定性要求不高3. 需要最少的交换次数 |

| 优化方案 | 1. 同时找最大最小值2. 堆排序改进 |

| 优点 | 1. 交换次数最少2. 实现简单3. 不占用额外内存 |

| 缺点 | 1. 时间复杂度固定2. 不稳定排序3. 大规模数据效率低 |

四、三种排序总结对比

| 特性 | 冒泡排序 | 插入排序 | 选择排序 |

|---|---|---|---|

| 时间复杂度 | 最优:平均:最差: | 最优:平均:最差: | 最优/平均/最差: |

| 空间复杂度 | |||

| 稳定性 | 稳定 | 稳定 | 不稳定 |

| 原地排序 | 是 | 是 | 是 |

| 优点 | 1. 实现简单2. 稳定排序3. 适合小规模数据 | 1. 稳定排序2. 适合小规模数据3. 对近乎有序数据高效 | 1. 交换次数最少2. 实现简单3. 不占用额外内存 |

| 缺点 | 1. 交换次数多2. 大规模数据效率低 | 1. 移动次数多2. 大规模数据效率低 | 1. 时间复杂度固定2. 不稳定排序 |

| 适用场景 | 1. 数据规模较小2. 数据接近有序3. 需要稳定排序 | 1. 数据规模较小2. 数据接近有序3. 需要稳定排序 | 1. 数据规模较小2. 对稳定性要求不高3. 需要最少交换次数 |

三种算法都属于简单直观的内部排序,适合小规模或初学时理解排序思想。对于大规模数据,建议学习快速排序、归并排序、堆排序等更高效的算法。

本文由coderli.com原创,按照CC BY-NC-SA 4.0 进行授权

所有代码已上传至Github:https://github.com/lihongzheshuai/yummy-code

“luogu-”系列题目可在 洛谷题库 在线评测。

“bcqm-”系列题目可在 编程启蒙题库 在线评测。

GESP/CSP认证交流QQ群: 688906745